日経新聞朝刊2025年7月30日に「医療費抑制」に関する記事があり、

「日経新聞の医師を対象にした調査によると、医療費抑制への反対は12%にとどまった。

国民医療費は46兆円を超え、国は約10兆円を投入している。今後も高齢化と医療技術の進歩で増加が続く見通しだ。

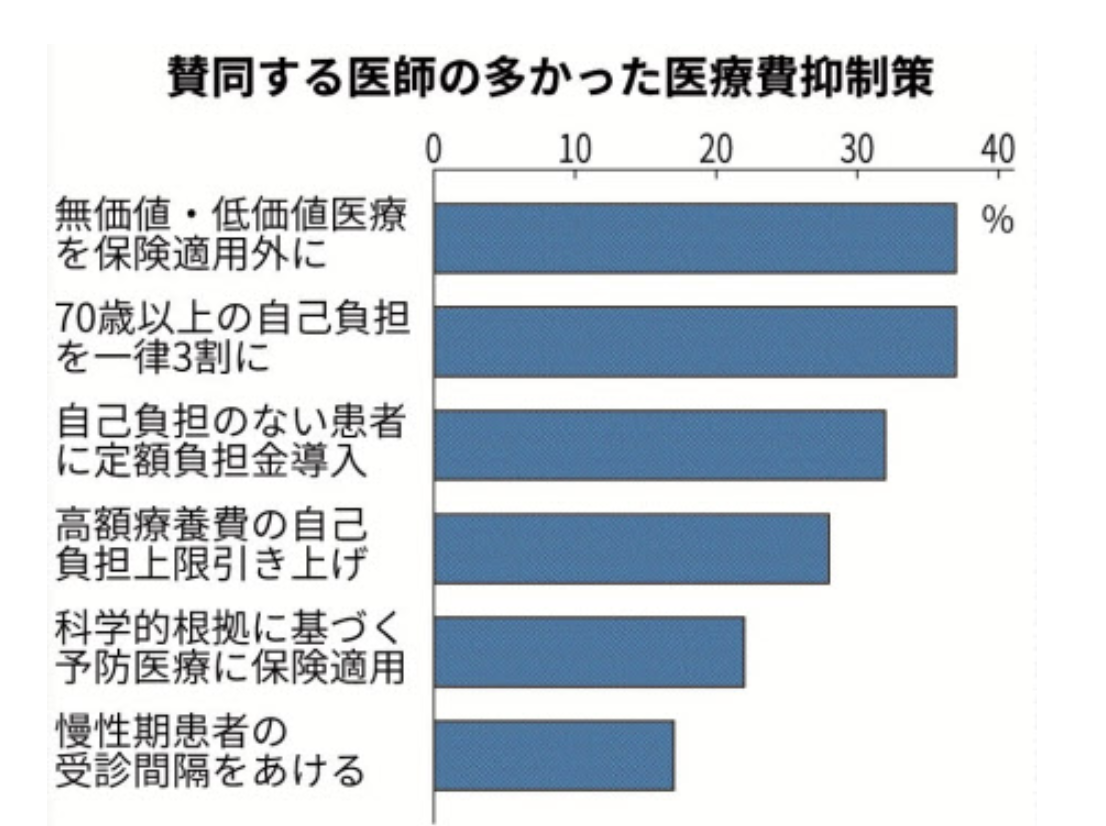

「市販薬と成分が一致するOTC類似薬を保険対象から外す」「低価値・低価値医療を保険適用外にする」「高齢者や小児の自己負担率を上げる」「高額療養費の自己負担上限の引き上げ」等の医療費抑制策には賛同する医師が多い。

ただ、医師の立場によってその態度は異なり、勤務医や病院経営者は9%が医療費抑制反対だったのに対し、開業医は28%が反対だった。

今後、患者や医療現場の医師の声を聞きつつ、高いリスクに備える「保険」の役割を踏まえ、優先順位をつけた医療費削減の議論が必要だ。」

という内容でした。意外と医師も医療費抑制への危機感が強いようで少し安心しました。

以前(記事はこちら)も書きましたが、私は「社会保障」は社会の分断を必要以上に広げないためにも必要な政府の役割という認識で、その「持続可能性」が大事だと思ってます。

「社会保障(年130兆円)」で一番規模の大きい「年金(年60兆円)」は生活費そのものなので、削減に対して国民感情の強い反発が予想されあまりイジらない方が良いでしょう(というか無理?)。

そうなると次に大きい「医療(年46兆円)」が鍵を握ります。私自身は、軽い病気は自己負担100%でも構わないので、救急や重症の「いざ」という時に「良質な医療資源」に「重くはない負担」でアクセスできるようにしてもらいたいと思ってます。

それが記事にもあった「保険」の役割なのだろうと思うのです。またコスト意識を上げる為にも、全国民自己負担「3割」にした方がフェアだと思います(小児を自治体が援助するのはあり)。

医療は介護に比べて政治力が強く、特に日本医師会や患者団体は医療費抑制に後ろ向きが続くのでしょう。このあたり選挙で国民それぞれがしっかり意思表示したいところです。

日本医療の「国民皆保険」は特にアメリカを観察していると素晴らしい制度だと思うので、良いところは残しつつ「持続可能性」を高めてほしいと思います。