FIRE実行1年近くになり、さらに余裕も出てきたので、最近はサラリーマン時代は結構雑だった「食料品」「日用品」のお金の使い方についても最適化を進めてます。

といっても「スーパーやドラックスストアのちらしを比較しながら特売品を求めてお店をはしごする」といったスタイルではなく、利便性を損なわない範囲での「仕組みの最適化」を狙ってます。

そのインスピレーションは意外と女性週刊誌(「週刊女性」や「女性セブン」)から得ていて、例えば専業主婦の猛者たちが紙面で「食料品はドラックストアで買うのがお買い得!」と叫んでいるのを見て「どういうこと?」とまずは調べます。

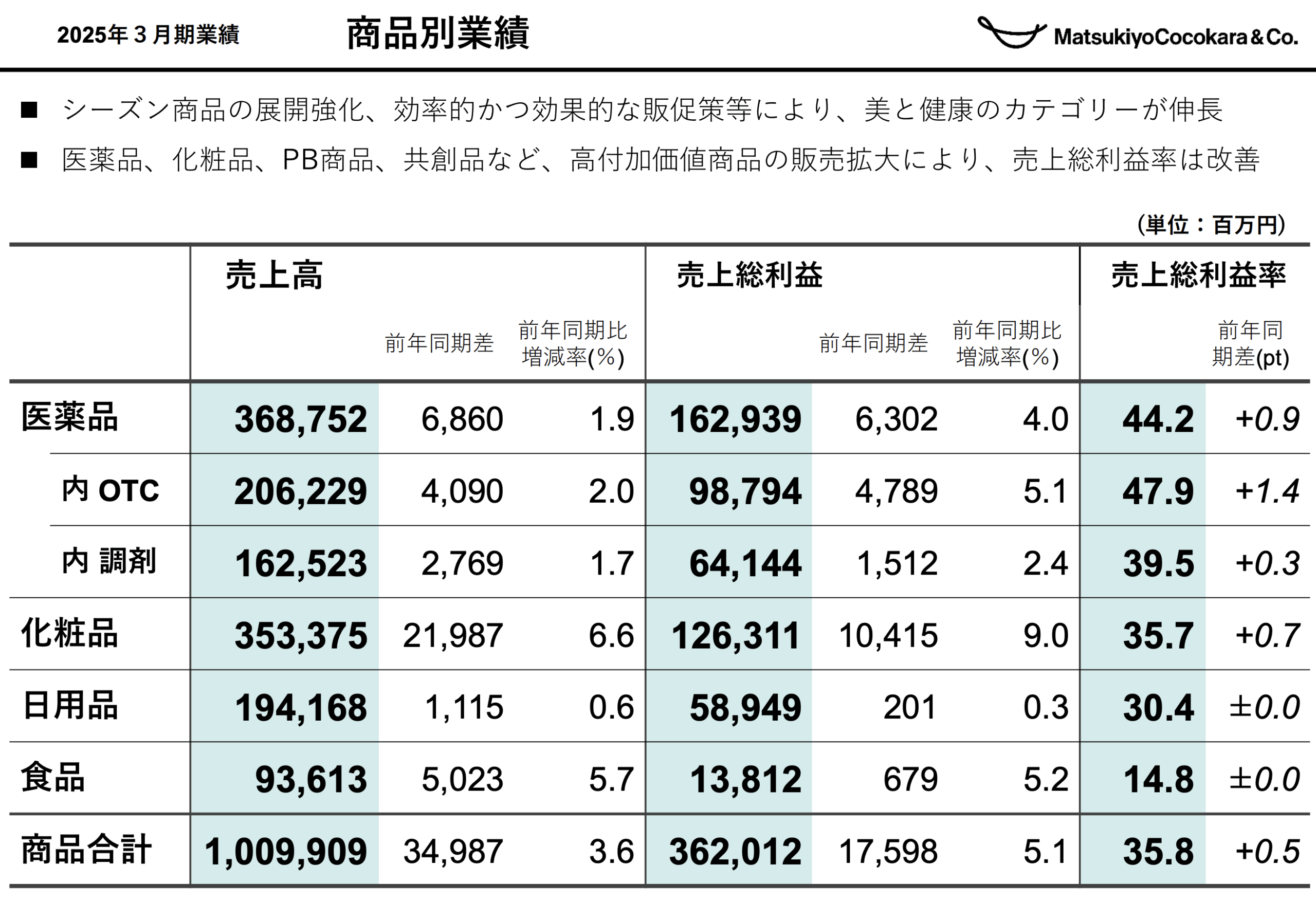

ここがポイントなのですが、私の場合、調べる際に「投資家」や「ビジネス経験」の視点を加えます。具体的には上記の場合、四季報の「業界地図」で関連業界の概況を掴んだ上で、具体的なドラックストア企業の最新の「財務データ」にあたります。

すると、直近ではドラックストアの粗利(売上総利益率)が「医薬品:45%、化粧品:35%、日用品:30%、食品:15%」であることをファクトとして得ることができます。

そこで「なるほど、最近のドラックストアは食品と日用品で客寄せして、医薬品と化粧品で利益を稼いでいるのか」という分析が成立します。ここら辺は専業主婦の猛者よりも効率的かも。

そうすると消費者として「食品と日用品で割安なものはドラックストアで購入して、医薬品は規模を追求して薄利多売の傾向があるアマゾンで買った方が良いな」という基本戦術に行き着きます。

そこから、必要な「食料品」「日用品」の具体的な価格比較をして、「スーパー」「ドラックストア」「ネット」の中でのベストバイを探るわけです。その繰り返しから最適化が実現します。

私の場合、家の近所にイオン(スーパー)とマツキヨ(ドラックストア)があるのでそこで、ネットはアマゾンを使っています。利便性重視でそれ以上遠くの店舗は基本使いません。

そんな感じで今まで雑だった「食料品」「日用品」のお金の使い方も最近はだいぶ最適化されつつあります。来年にはその結果「関連支出」がどの程度全体最適化したのかも判明する予定です。

あまり優先順位の高くない領域でしたが、やってみると結構奥深く面白い世界で、専業主婦の猛者たちが1円でも安く買うために戦っている気持ちが少しは理解できたかもしれません(笑)